Orígenes católicos del movimiento obrero en la Pamplona de los años 60 y 70

A pesar de que en los últimos tiempos ha habido historiadores locales que han empezado a estudiar este apasionante período de nuestra reciente historia, las nuevas generaciones probablemente desconozcan como Navarra y especialmente su capital, Pamplona, protagonistas fundamentales de la que los llamados «nacionales» llamaron «La Cruzada» se erigieron, en las décadas de los años 60 y 70, en vanguardia de la oposición política contra un régimen totalitario como fue el franquismo. Tanto en esta entrada como en próximas entradas repasaremos como se gestaron los principales movimientos sociales y políticos en nuestra ciudad, en los últimos años del franquismo. Esta entrada sigue la estela de otras como «Conflictividad social y política en la Rochapea de los años 70» y «Las primeras elecciones democráticas» que pretenden contribuir a la recuperación de nuestra reciente memoria histórica y es que han pasado entre 40 y 50 años desde entonces y mucha gente desconoce muchas cosas de nuestra historia más cercana. En esta entrada hablaré del nacimiento del movimiento obrero de Pamplona, en los años 60 y 70, en pleno franquismo, movimiento que tendrá sus raíces iniciales en las organizaciones y grupos católicos, como veremos.

A pesar de que en los últimos tiempos ha habido historiadores locales que han empezado a estudiar este apasionante período de nuestra reciente historia, las nuevas generaciones probablemente desconozcan como Navarra y especialmente su capital, Pamplona, protagonistas fundamentales de la que los llamados «nacionales» llamaron «La Cruzada» se erigieron, en las décadas de los años 60 y 70, en vanguardia de la oposición política contra un régimen totalitario como fue el franquismo. Tanto en esta entrada como en próximas entradas repasaremos como se gestaron los principales movimientos sociales y políticos en nuestra ciudad, en los últimos años del franquismo. Esta entrada sigue la estela de otras como «Conflictividad social y política en la Rochapea de los años 70» y «Las primeras elecciones democráticas» que pretenden contribuir a la recuperación de nuestra reciente memoria histórica y es que han pasado entre 40 y 50 años desde entonces y mucha gente desconoce muchas cosas de nuestra historia más cercana. En esta entrada hablaré del nacimiento del movimiento obrero de Pamplona, en los años 60 y 70, en pleno franquismo, movimiento que tendrá sus raíces iniciales en las organizaciones y grupos católicos, como veremos.

Navarra era, tras la guerra, una región fundamentalmente pobre y agrícola, con un escaso número de obreros y en la que comenzaba a no serle ajena al fenómeno de la inmigración que afectaba, de manera virulenta, a muchas provincias españolas. En la foto de Zaragueta, que acompaña este párrafo, podemos ver una cola de la cartilla de racionamiento, en la calle Ciudadela, allá por los años 40. A partir del año 1952, sin embargo, la Diputación se lanzó a una acción de promoción industrial apoyada desde los Ayuntamientos, facilitando la implantación de industrias, cediendo terrenos o bonificando impuestos y, desde comienzos de los años 60, procedió a realizar una verdadera planificación industrial, con un plan de promoción, que fue liderado por, el entonces vicepresidente de la Diputación, el industrial Félix Huarte. Fruto de esa planificación fueron la creación de un buen número de empresas, cerca de 300, en apenas una decena de años, que dieron empleo a más de 20.000 trabajadores, en un acelerado proceso de industrialización que veremos con más detalle en otra entrada del blog.

Navarra era, tras la guerra, una región fundamentalmente pobre y agrícola, con un escaso número de obreros y en la que comenzaba a no serle ajena al fenómeno de la inmigración que afectaba, de manera virulenta, a muchas provincias españolas. En la foto de Zaragueta, que acompaña este párrafo, podemos ver una cola de la cartilla de racionamiento, en la calle Ciudadela, allá por los años 40. A partir del año 1952, sin embargo, la Diputación se lanzó a una acción de promoción industrial apoyada desde los Ayuntamientos, facilitando la implantación de industrias, cediendo terrenos o bonificando impuestos y, desde comienzos de los años 60, procedió a realizar una verdadera planificación industrial, con un plan de promoción, que fue liderado por, el entonces vicepresidente de la Diputación, el industrial Félix Huarte. Fruto de esa planificación fueron la creación de un buen número de empresas, cerca de 300, en apenas una decena de años, que dieron empleo a más de 20.000 trabajadores, en un acelerado proceso de industrialización que veremos con más detalle en otra entrada del blog.

A más de uno tal vez le sorprenda, o tal vez no tanto (por la más que conocida influencia que la Iglesia Católica ha tenido en Navarra y en Pamplona a lo largo del pasado siglo) que el origen de buena parte del sindicalismo navarro tuviera, desde mediados de siglo XX, profundas raíces católicas. Antes de la guerra había sindicatos católicos confesionales y libres y junto a ellos estaban algunos sindicatos históricos y de clase: la socialista UGT, la anarco-sindicalista CNT y la vasquista Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV). Con el triunfo de Franco, y por la nueva Ley de Unidad Sindical (1940), se prohibió cualquier organización sindical anterior o al margen del nuevo régimen y entre ellos, además de lo sindicatos de clase, también los sindicatos católicos libres. En 1946 se creó en España la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), y poco después las Juventudes Obreras Católicas (JOC) sobre la base de la organización de Acción Católica (movimiento creado desde la Iglesia Católica pero formada por laicos para difundir o hacer apostolado del Evangelio y la doctrina cristiana). Uno de los principales promotores de la HOAC fue el laico catalán Guillermo Rovirosa. No había solo razones apostólicas para esta creación sino también de oportunidad política. La Iglesia Católica era consciente de que, tras la segunda guerra mundial y la derrota de Hitler, el régimen de Franco podía correr peligro de caída por lo que a la Iglesia le interesaba tender puentes con los trabajadores y las clases más desfavorecidas y deseaba promover una acción social algo más crítica y autónoma, dentro de las escasas posibilidades de movimiento que le permitía el régimen.

A más de uno tal vez le sorprenda, o tal vez no tanto (por la más que conocida influencia que la Iglesia Católica ha tenido en Navarra y en Pamplona a lo largo del pasado siglo) que el origen de buena parte del sindicalismo navarro tuviera, desde mediados de siglo XX, profundas raíces católicas. Antes de la guerra había sindicatos católicos confesionales y libres y junto a ellos estaban algunos sindicatos históricos y de clase: la socialista UGT, la anarco-sindicalista CNT y la vasquista Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV). Con el triunfo de Franco, y por la nueva Ley de Unidad Sindical (1940), se prohibió cualquier organización sindical anterior o al margen del nuevo régimen y entre ellos, además de lo sindicatos de clase, también los sindicatos católicos libres. En 1946 se creó en España la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), y poco después las Juventudes Obreras Católicas (JOC) sobre la base de la organización de Acción Católica (movimiento creado desde la Iglesia Católica pero formada por laicos para difundir o hacer apostolado del Evangelio y la doctrina cristiana). Uno de los principales promotores de la HOAC fue el laico catalán Guillermo Rovirosa. No había solo razones apostólicas para esta creación sino también de oportunidad política. La Iglesia Católica era consciente de que, tras la segunda guerra mundial y la derrota de Hitler, el régimen de Franco podía correr peligro de caída por lo que a la Iglesia le interesaba tender puentes con los trabajadores y las clases más desfavorecidas y deseaba promover una acción social algo más crítica y autónoma, dentro de las escasas posibilidades de movimiento que le permitía el régimen.

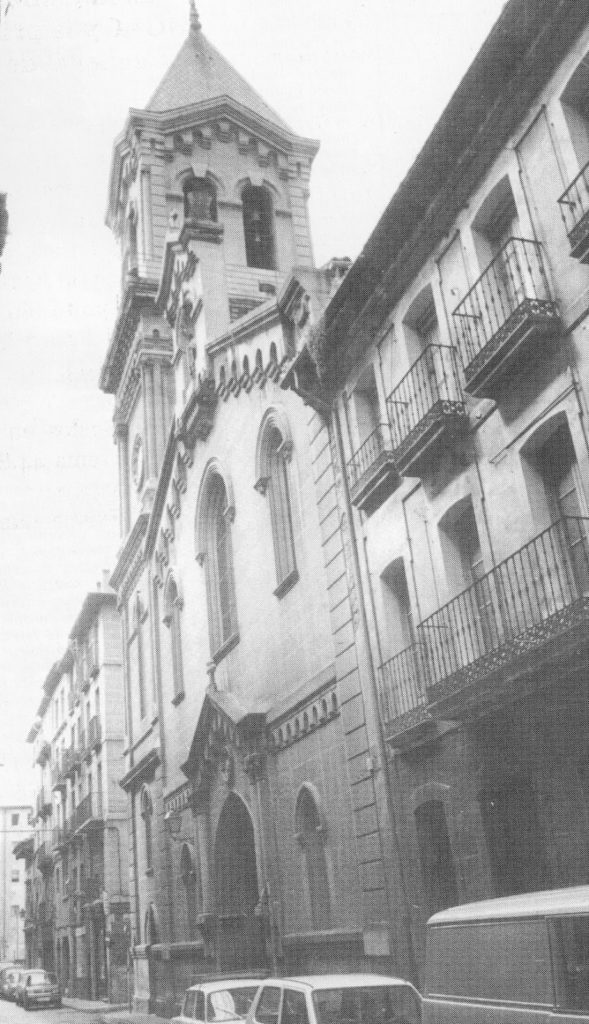

En Navarra la primera HOAC se formó en la parroquia de San Agustín, bajo la dirección de Isidro Campistegui y Alejandro Maisterrena. En 1950 la HOAC contaba en Navarra con un consiliario diocesano, Victor Manuel Elizondo, que desarrolló su actividad con los hoacistas hasta 1963. Se impartían cursillos de formación pero poco a poco aquellas reuniones se fueron convirtiendo en foros sindicales, y ya en 1951 era un movimiento de concienciación obrera con una faceta claramente reivindicativa, desde 1956. La HOAC sería testigo de las primeras huelgas generales que conoció Navarra, tras la guerra civil y sus militantes formaron parte decisiva en la creación de los primeros sindicatos socialistas y de clase de la época: USO, CCOO, etc. El protagonismo de la HOAC fue mayor, aquí. en Pamplona que en el resto de España. En 1960, se produjo un requerimiento desde el Ministerio de la Gobernación al arzobispo de Pamplona, (entre 1946 y 1968), Enrique Delgado Gómez por reuniones de la HOAC en la que se les acusaba de realizar criticas al régimen. La USO (Unión Sindical Obrera) se fundó en 1961 (aunque se gestó a finales de la década anterior) sobre la base de jocistas, hoacistas y disidentes de la UGT y se proclamaban socialistas, autogestionarios y aconfesionales.

Nos hemos referido a las primeras huelgas que conoció Navarra y en efecto, en 1951, se produce en Pamplona la primera huelga general de la postguerra. Tuvo lugar entre el 7 y el 11 de mayo de 1951. El origen del conflicto estuvo en el alza de los precios de los huevos en el Mercado Nuevo, del Segundo Ensanche. Pretendían subir el precio de los huevos de 12 a 16 pesetas la docena, en un momento de grandes estrecheces para la mayoría de la población. Parece ser que se produjo una manifestación espontánea de mujeres que desfilaron hasta el Gobierno Civil así como enfrentamientos con la policía y la guardia civil. Se sumaron a la huelga, los obreros, incluso se cerraron algunos comercios. El 10 de mayo, la huelga se extendió a otros pueblos, fuera de la capital. Finalmente y a instancias del gobernador civil de la provincia se aceptaron todas las reivindicaciones de los huelguistas. La siguiente huelga en importancia se produciría en abril de 1955, en solidaridad con los trabajadores de Calzados López y duró una semana.

Hacia 1960, y desde el entorno de los jesuitas, nacían la Vanguardia Obrera Social (VOS) y la Vanguardia Obrera Juvenil (VOJ), similares a las HOAC y JOC, respectivamente. Sin embargo hubo discrepancias, desde el primer momento, entre los miembros de ambos movimientos, HOAC y VOS, que rivalizaban por liderar el movimiento obrero, y que quedaron de manifiesto en la preparación de los actos de aquellos Primeros de Mayo. Las Vanguardias Obreras, de inspiración jesuítica, crearon en 1962 la AST (Acción Sindical de Trabajadores) que se autodefinía como aconfesional, unitaria y revolucionaria. Intentaron entrar consecutivamente en la Internacional Cristiana, la Internacional Socialista, la Internacional Comunista pero no tuvieron suerte, porque en cada una de ellas ya había un sindicato afín y acabaron relacionándose con el comunismo chino. Proyectaron convertirse en un partido político y operar sindicalmente desde CCOO y así lo hicieron inicialmente creando en 1970 la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) de inspiración maoista y promoviendo luego, en 1977, la formación del SU (Sindicato Unitario). En mi barrio, en la Rochapea, había muchos jéovenes que pertenecían a la UJM (Unión de Juventudes Maoistas), las juventudes de la ORT, y que popularmente, por razones obvias, les llamábamos «los chinos».

Hacia 1960, y desde el entorno de los jesuitas, nacían la Vanguardia Obrera Social (VOS) y la Vanguardia Obrera Juvenil (VOJ), similares a las HOAC y JOC, respectivamente. Sin embargo hubo discrepancias, desde el primer momento, entre los miembros de ambos movimientos, HOAC y VOS, que rivalizaban por liderar el movimiento obrero, y que quedaron de manifiesto en la preparación de los actos de aquellos Primeros de Mayo. Las Vanguardias Obreras, de inspiración jesuítica, crearon en 1962 la AST (Acción Sindical de Trabajadores) que se autodefinía como aconfesional, unitaria y revolucionaria. Intentaron entrar consecutivamente en la Internacional Cristiana, la Internacional Socialista, la Internacional Comunista pero no tuvieron suerte, porque en cada una de ellas ya había un sindicato afín y acabaron relacionándose con el comunismo chino. Proyectaron convertirse en un partido político y operar sindicalmente desde CCOO y así lo hicieron inicialmente creando en 1970 la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) de inspiración maoista y promoviendo luego, en 1977, la formación del SU (Sindicato Unitario). En mi barrio, en la Rochapea, había muchos jéovenes que pertenecían a la UJM (Unión de Juventudes Maoistas), las juventudes de la ORT, y que popularmente, por razones obvias, les llamábamos «los chinos».

Los sindicatos obreros aprovecharon los escasos resquicios que permitía el régimen para infiltrarse en el sindicato vertical. Esto fue posible sólo desde finales de los años 50, tras la aparición de la figura de los jurados de empresa (en 1947), del reglamento que desarrolló dicha figura en 1953 y, especialmente, desde la ley de convenios colectivos sindicales publicada en 1958. De hecho las primeras elecciones sindicales que tuvieron cierta importancia en Pamplona fueron las de 1963, en las que, por primera vez, ocuparon cargos gentes, mayoritariamente procedentes de la HOAC, que no procedían o pertenecían al sindicato vertical. Hasta entonces nadie dudaba que las elecciones estaban más o menos amañadas. Los hoacistas se infiltraron en el sindicato vertical, sobre todo en el período 1960-1963, y desde el puesto de los jurados de empresa organizaron verdaderas células sindicales con cobertura legal, desde donde se organizaban colectas, acciones de solidaridad, etc. A partir de 1966, a la acción sindical de la HOAC se le unió la oposición política municipal, a través de los llamados «concejales sociales», que veremos, también, con detalle, en una entrada posterior.

No obstante, parece claro que, desde mediados de los 60, la HOAC empezó a ser desbordada por la acción sindical y política que había contribuido a iniciar, siendo además, por otro lado, objeto de duras críticas, incluso de cierta persecución, por parte de la jerarquía eclesiástica. En las elecciones sindicales de 1966 se presentaron candidatos de CCOO (en el que había desde cristianos a gente procedente del Partido Comunista), USO y gente procedente de la AST y de otras organizaciones que se encontraban a la izquierda del PCE. En 1965 se creó el Consejo Sindical Provincial de Empresarios y Trabajadores, formado, a su vez, por el Consejo de Empresarios y el Consejo de Trabajadores en el que había representantes de los empresarios y de las llamadas «unidades de técnicos y trabajadores». En 1967 la mayoría de los vocales de los trabajadores eran independientes, salvo algunos, de USO, CCOO HOAC y algún carlista, y eligieron como presidente del Consejo de Trabajadores a Tomás Caballero, trabajador de FENSA (Fuerzas Eléctricas de Navarra) y cercano a la HOAC. Caballero intentó desde la estructuras del régimen mejorar las condiciones de los trabajadores. En 1969 se abrió una sima cada vez más profunda entre los miembros del Consejo reformistas, partidarios de utilizar los resortes del sindicato vertical para mejorar las condiciones de los trabajadores, y los rupturistas que buscaban un cambio radical del régimen político así como de las relaciones sociales y sindicales.

No obstante, parece claro que, desde mediados de los 60, la HOAC empezó a ser desbordada por la acción sindical y política que había contribuido a iniciar, siendo además, por otro lado, objeto de duras críticas, incluso de cierta persecución, por parte de la jerarquía eclesiástica. En las elecciones sindicales de 1966 se presentaron candidatos de CCOO (en el que había desde cristianos a gente procedente del Partido Comunista), USO y gente procedente de la AST y de otras organizaciones que se encontraban a la izquierda del PCE. En 1965 se creó el Consejo Sindical Provincial de Empresarios y Trabajadores, formado, a su vez, por el Consejo de Empresarios y el Consejo de Trabajadores en el que había representantes de los empresarios y de las llamadas «unidades de técnicos y trabajadores». En 1967 la mayoría de los vocales de los trabajadores eran independientes, salvo algunos, de USO, CCOO HOAC y algún carlista, y eligieron como presidente del Consejo de Trabajadores a Tomás Caballero, trabajador de FENSA (Fuerzas Eléctricas de Navarra) y cercano a la HOAC. Caballero intentó desde la estructuras del régimen mejorar las condiciones de los trabajadores. En 1969 se abrió una sima cada vez más profunda entre los miembros del Consejo reformistas, partidarios de utilizar los resortes del sindicato vertical para mejorar las condiciones de los trabajadores, y los rupturistas que buscaban un cambio radical del régimen político así como de las relaciones sociales y sindicales.

Se considera, habitualmente, que el movimiento obrero navarro de aquellos años comenzó, con la huelga de Frenos Iruña, allá por el año 1966 (fue la más importante después de la última huelga general de 1955, (si bien hubo otra huelga anterior en Embutidos Mina, en 1965). Otras huelgas destacables en los años 60 y 70 fueron la huelga de 10 días en Imenasa, en el año 1968; la huelga de Super Ser, en mayo de 1969 y en Eaton; la huelga de Industrias Esteban, en 1970; la huelga de mes y medio en Eaton Ibérica, en 1971; la huelga, también de mes y medio, en Imenasa, en 1971; la huelga de Torfinasa, del 30 de noviembre de 1972 al 17 de enero de 1973, que fianlizó al producirse el secuestro por ETA , del director de la fábrica, Felipe Huarte; la huelga de un mes, en Potasas de Navarra, en 1973; la huelga general de junio de 1973 (de diez días), en solidaridad con los trabajadores de Motor-Ibérica, que llevaban un mes de paro; las dos semanas de huelga, en febrero de 1974, en Potasas de Navarra, con cuatro días de encierro en la mina, de 300 trabajadores; la huelga general de diciembre de 1974, preparada por los paros de varios miles de trabajadores que venían realizando huelgas, en sus propias empresas; y la huelga general de seis días en enero de 1975, en solidaridad con los trabajadores de Potasas de Navarra (que llevaban casi dos meses de los tres y medio que duraría su huelga) y con el encierro de 47 mineros en el pozo de Esparza, en el que permanecieron durante tres semanas. En 1970, Navarra era la 8º provincia más conflictiva de España, seis años más tarde, en 1976 había ascendido al 2º o 3º puesto en el ranking de la conflictividad a nivel nacional. De ser un baluarte del Régimen, tras la Guerra Civil, en los últimos años del franquismo, Navarra y especialmente Pamplona se convirtieron en un aunténtico quebradero para el régimen.

En todas esas huelgas que he citado tuvo una intervención destacada el naciente y pujante movimiento de las Comisiones Obreras. Las primeras Comisiones Obreras aparecieron y desaparecieron en el Estado como consecuencia de la huelga minera de Asturias del año 1962 y se organizaron definitivamente, y muy especialmente, en Vizcaya y Cataluña a partir de 1964, con gente de procedencia muy diversa; desde antiguos hoacistas a miembros del Partido Comunista o de militantes situados a la izquierda del PCE, procedencia que se reproduciría también en Pamplona. Las Comisiones Obreras de Navarra nacieron oficialmente en una reunión, celebrada el 31 de enero de 1966, en el Centro Mariano de Pamplona. En ella se aprobó y dio a conocer una declaración de principios titulada «Ante el futuro del Sindicalismo» que hablaba del pleno desarrollo y promoción de la clase obrera y de las libertades democráticas y sindicales. En los primeros momentos participaron de forma estable en las Comisiones Obreras la Acción Sindical de Trabajadores (AST) y la Unión Sindical Obrera (USO). Quien no participó finalmente de forma estable fue el PCE, pese a que, como he dicho, fue uno de los grupos promotores de las Comisiones. Hay que señalar que USO participó en las CC.OO. de Navarra debido al carácter unitario que éstas tenían, mientras que en el conjunto estatal sólo estuvo dentro de ellas hasta 1967. Fueron conocidos dirigentes sindicales de CCOO: Beunza, Arbizu, Erice, Ibarrola, Sanchez Garro, Iturbe, Labayen, Larrea y otros en comités de empresa como los de Potasas, Eaton, Super Ser, Frenos Iruña, Perfil en Frio, etc. CCOO tendría su primera asamblea nacional en junio de 1967 y aunque se definía «movimiento obrero abierto, unitario, democrático, independiente y reivindicativo» acabaría más adelante como un sindicato muy vinculado al Partido Comunista mientras USO acabaría diluyéndose en la UGT en los años 80. En aquellos años tanto los partidos, que estaban todos prohibidos, como los movimientos sindicales echaban mano para su proselitismo y «agitación» de las octavillas y panfletos que eran editados en rudimentarias multicopistas, la llamada ciclostil conocida también como «la vietnamita» pues recuerdo que así también la llamaban entonces, con mensajes absolutamente propagandísticos, triunfalistas y revolucionarios.

En todas esas huelgas que he citado tuvo una intervención destacada el naciente y pujante movimiento de las Comisiones Obreras. Las primeras Comisiones Obreras aparecieron y desaparecieron en el Estado como consecuencia de la huelga minera de Asturias del año 1962 y se organizaron definitivamente, y muy especialmente, en Vizcaya y Cataluña a partir de 1964, con gente de procedencia muy diversa; desde antiguos hoacistas a miembros del Partido Comunista o de militantes situados a la izquierda del PCE, procedencia que se reproduciría también en Pamplona. Las Comisiones Obreras de Navarra nacieron oficialmente en una reunión, celebrada el 31 de enero de 1966, en el Centro Mariano de Pamplona. En ella se aprobó y dio a conocer una declaración de principios titulada «Ante el futuro del Sindicalismo» que hablaba del pleno desarrollo y promoción de la clase obrera y de las libertades democráticas y sindicales. En los primeros momentos participaron de forma estable en las Comisiones Obreras la Acción Sindical de Trabajadores (AST) y la Unión Sindical Obrera (USO). Quien no participó finalmente de forma estable fue el PCE, pese a que, como he dicho, fue uno de los grupos promotores de las Comisiones. Hay que señalar que USO participó en las CC.OO. de Navarra debido al carácter unitario que éstas tenían, mientras que en el conjunto estatal sólo estuvo dentro de ellas hasta 1967. Fueron conocidos dirigentes sindicales de CCOO: Beunza, Arbizu, Erice, Ibarrola, Sanchez Garro, Iturbe, Labayen, Larrea y otros en comités de empresa como los de Potasas, Eaton, Super Ser, Frenos Iruña, Perfil en Frio, etc. CCOO tendría su primera asamblea nacional en junio de 1967 y aunque se definía «movimiento obrero abierto, unitario, democrático, independiente y reivindicativo» acabaría más adelante como un sindicato muy vinculado al Partido Comunista mientras USO acabaría diluyéndose en la UGT en los años 80. En aquellos años tanto los partidos, que estaban todos prohibidos, como los movimientos sindicales echaban mano para su proselitismo y «agitación» de las octavillas y panfletos que eran editados en rudimentarias multicopistas, la llamada ciclostil conocida también como «la vietnamita» pues recuerdo que así también la llamaban entonces, con mensajes absolutamente propagandísticos, triunfalistas y revolucionarios.

En 1976 se comenzó a hablar de crear un sindicato unitario de los trabajadores, de corte asambleario. El asamblearismo había marcado el modo de funcionamiento de los sindicatos en las empresas desde el principio. En el seno de CCOO surgieron diferencias entre los que querían ese sindicato unitario o consolidar Comisiones. El 30 de marzo de 1975 las Cortes aprobaron la Ley de Asociación Sindical, que desembocaría en el desmantelamiento del sindicato Vertical. En abril de 1977 se creó el Registro de Entidades Sindicales y enseguida los diversos sindicatos fueron legalizados, entre ellos CCOO que se constituirá como sindicato diferenciado obteniendo en las elecciones de diciembre de 1977 el 2º puesto tras el SU (Sindicato Unitario nacido tras la escisión producida) y más tarde, en las sucesivas elecciones, también el 2º puesto, tras la UGT. También recuerdo que estaba la CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores), políticamente cercana al PTE (Partido de los Trabajadores de España), escisión a su vez de los sindicatos unitarios. Es curioso pero cabe señalar que ambos sindicatos CSUT y SU se constituyeron en Pamplona, como tales, el mismo día, el 27 de marzo de 1977, el primero en un local situado en la calle Compañía, el segundo en una reunión en el Seminario de Pamplona. El Sindicato Unitario tenía detrás a la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT). Eran sus principales dirigentes Ibarrola, Urroz, San Martin, etc. Tanto la CSUT como el SU desaparecieron, la primera en los 80, el segundo a finales de los 90, ocupando ese espacio de sindicalismo revolucionario la CUI y/o CUIS, apoyado desde el EMK (Movimiento Comunista de Euskadi).

En 1976 se comenzó a hablar de crear un sindicato unitario de los trabajadores, de corte asambleario. El asamblearismo había marcado el modo de funcionamiento de los sindicatos en las empresas desde el principio. En el seno de CCOO surgieron diferencias entre los que querían ese sindicato unitario o consolidar Comisiones. El 30 de marzo de 1975 las Cortes aprobaron la Ley de Asociación Sindical, que desembocaría en el desmantelamiento del sindicato Vertical. En abril de 1977 se creó el Registro de Entidades Sindicales y enseguida los diversos sindicatos fueron legalizados, entre ellos CCOO que se constituirá como sindicato diferenciado obteniendo en las elecciones de diciembre de 1977 el 2º puesto tras el SU (Sindicato Unitario nacido tras la escisión producida) y más tarde, en las sucesivas elecciones, también el 2º puesto, tras la UGT. También recuerdo que estaba la CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores), políticamente cercana al PTE (Partido de los Trabajadores de España), escisión a su vez de los sindicatos unitarios. Es curioso pero cabe señalar que ambos sindicatos CSUT y SU se constituyeron en Pamplona, como tales, el mismo día, el 27 de marzo de 1977, el primero en un local situado en la calle Compañía, el segundo en una reunión en el Seminario de Pamplona. El Sindicato Unitario tenía detrás a la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT). Eran sus principales dirigentes Ibarrola, Urroz, San Martin, etc. Tanto la CSUT como el SU desaparecieron, la primera en los 80, el segundo a finales de los 90, ocupando ese espacio de sindicalismo revolucionario la CUI y/o CUIS, apoyado desde el EMK (Movimiento Comunista de Euskadi).

La histórica UGT comenzó a reactivarse en Navarra tras la guerra, en 1974, de la mano de Julián Rezola, en otro tiempo militante del PCE. En la primera asamblea provincial, en 1977, salió elegido como secretario provincial José Antonio Carpintero. El sindicato vivió hasta 1983 un período convulso de tensiones internas, convirtiéndose, posteriormente, en el primer sindicato de la Comunidad. En 1974 nació LAB, vinculada a la llamada izquierda abertzale; por su parte el sindicato nacionalista moderado ELA se reactivaría a partir de 1976. En 1978, tras cinco meses de elecciones se eligieron 2.837 delegados que correspondían a 867 empresas. El triunfo fue para los independientes o no afiliados, con 752 delegados; seguidos por las centrales sindicales de clase: CCOO, 488; SU, 432; UGT, 410; CSUT, 305; USO, 173; ELA, 120; LAB, 95; CGCM, 27; y otros sindicatos, 35.

La histórica UGT comenzó a reactivarse en Navarra tras la guerra, en 1974, de la mano de Julián Rezola, en otro tiempo militante del PCE. En la primera asamblea provincial, en 1977, salió elegido como secretario provincial José Antonio Carpintero. El sindicato vivió hasta 1983 un período convulso de tensiones internas, convirtiéndose, posteriormente, en el primer sindicato de la Comunidad. En 1974 nació LAB, vinculada a la llamada izquierda abertzale; por su parte el sindicato nacionalista moderado ELA se reactivaría a partir de 1976. En 1978, tras cinco meses de elecciones se eligieron 2.837 delegados que correspondían a 867 empresas. El triunfo fue para los independientes o no afiliados, con 752 delegados; seguidos por las centrales sindicales de clase: CCOO, 488; SU, 432; UGT, 410; CSUT, 305; USO, 173; ELA, 120; LAB, 95; CGCM, 27; y otros sindicatos, 35.

Y como quiera que en esta entrada estamos analizando, sobre todo, la influencia de los movimientos católicos en la génesis del movimiento obrero, no podemos olvidar la figura de lo que se dio en llamar, en aquella época, de los curas obreros, y que eran sacerdotes que se acercaron, entonces, al movimiento obrero o fueron especialmente sensibles a las cuestiones sociales, en unos años en los que no había ningún tipo de libertad: ni sindical, ni política, etc. A finales de 1972, como decía en la entrada de la conflictividad social y política en la Rochapea de los 70, la iglesia de mi barrio, la Iglesia del Salvador fue objeto de un encierro de los trabajadores de Torfinasa. Los trabajadores llevaban más de un mes de huelga y se encerraron en la iglesia. El día 16 de enero de 1973 ETA secuestraba a Felipe Huarte, hijo de Felix Huarte y dueño de la empresa. Eran años de huelgas, como hemos visto anteriormente, y de incendiarias homilías donde los sacerdotes de las iglesias, de los barrios obreros de Pamplona, denunciaban la falta de libertades políticas y sindicales. Recuerdo, -yo apenas tenía 9 o 10 años-, que a mi parroquia bajaban muchas personas de otros barrios de Pamplona a escuchar la homilía del domingo. La más celebre, de todas ellas, era la homilía del domingo a la una. «El cura de la una», decían mis parroquianos. Con esta denominación se referían sobre todo a Jesús Lezaun, que venía de vez en cuando a dar misas a la parroquia. Junto a él estaban los curas de la Iglesia, Patxi Larrainzar, sobrino de D. Marcelo Larrainzar, que aunque nacido en Riezu había venido a vivir en el barrio a los ocho años y José María Jimenez, natural de Olite que permanecería en la parroquia cerca de 30 años, hasta finales de la década de los 90. Jimenez pasaría tres meses en la cárcel de Carabanchel, precisamente por una homilía sobre el secuestro de Huarte.

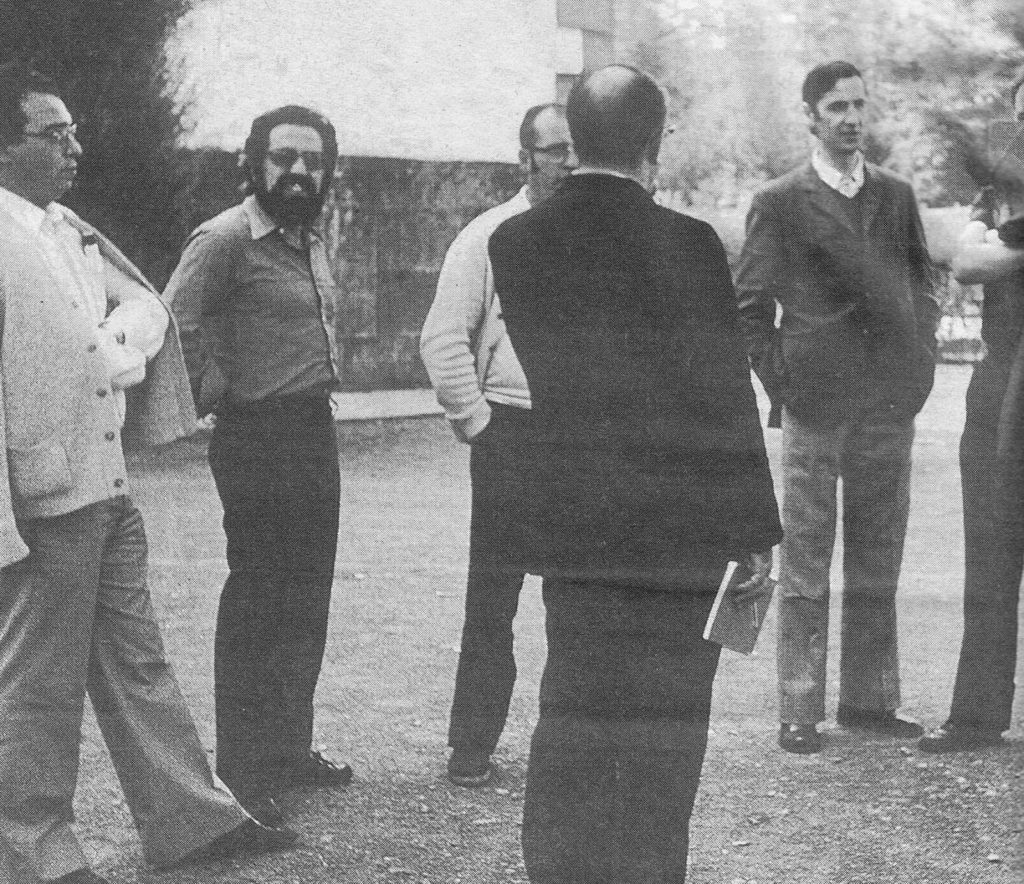

Algo más de suerte que Jimenez tuvo Jesús Lezaun que huyó tras la homilía del 26 de enero de 1973, tal y como atestigua la foto sobre aquel hecho y que fue publicada en el Diario de Noticias el 5 de abril de 1998. En la otro foto también publicada en el Diario de Noticias vemos a Patxi Larrainzar junto a otros sacerdotes en una reunión de sacerdotes de aquella época. El 4 de Febrero de aquel año tuvo lugar la lectura de una misma homilía en nueve parroquias de la periferia obrera de la ciudad, tras la que se le llamó a declarar a más de una veintena de sacerdotes. No fueron juzgados ni a parar a prisión gracias a la intermediación del arzobispo de Pamplona, José Mendez pero muchos acabaron condenados a pasar largas temporadas recluidos en los Monasterios (sobre todo el de la Oliva, donde recalaron más de 40 sacerdotes a lo largo de aquellos años y más tarde el de Leyre). En aquellos años por acciones como la de estos curas podían ser condenados a 12 años de prisión. Junto al arzobispo José Mendez ejercía en estos años de obispo auxiliar José María Larrauri que se atrevió a denunciar en la semana santa de 1973 la práctica de malos tratos generalizados a los detenidos por las llamadas fuerzas de orden público. La homilia de las nueve parroquias llevo aparejada una corriente de solidaridad entre el clero navarro, pues nada menos que 222 sacerdotes se solidarizaron con lo expuesto en aquella homilía. Hubo un precedente anterior digno de destacar como fue el manifiesto de los 336 sacerdotes vascos del 30 de mayo de 1960, en el que se criticaba la situación social y política por la que pasaba el País Vasco. El miedo a ser detenidos tras las homilías no desapareció hasta la muerte de Franco en noviembre de 1975. Se da la anécdota de que algún sacerdote se permitió el lujo de excomulgar al entonces gobernador civil de Navarra, Ruiz de Gordoa y siete parroquias de Pamplona decidieron no celebrar misa el 24 de enero de 1975, en protesta por la entrada de la policía en la Catedral, tres días antes, en una concentración informativa de trabajadores de Potasas y otras empresas.

Algo más de suerte que Jimenez tuvo Jesús Lezaun que huyó tras la homilía del 26 de enero de 1973, tal y como atestigua la foto sobre aquel hecho y que fue publicada en el Diario de Noticias el 5 de abril de 1998. En la otro foto también publicada en el Diario de Noticias vemos a Patxi Larrainzar junto a otros sacerdotes en una reunión de sacerdotes de aquella época. El 4 de Febrero de aquel año tuvo lugar la lectura de una misma homilía en nueve parroquias de la periferia obrera de la ciudad, tras la que se le llamó a declarar a más de una veintena de sacerdotes. No fueron juzgados ni a parar a prisión gracias a la intermediación del arzobispo de Pamplona, José Mendez pero muchos acabaron condenados a pasar largas temporadas recluidos en los Monasterios (sobre todo el de la Oliva, donde recalaron más de 40 sacerdotes a lo largo de aquellos años y más tarde el de Leyre). En aquellos años por acciones como la de estos curas podían ser condenados a 12 años de prisión. Junto al arzobispo José Mendez ejercía en estos años de obispo auxiliar José María Larrauri que se atrevió a denunciar en la semana santa de 1973 la práctica de malos tratos generalizados a los detenidos por las llamadas fuerzas de orden público. La homilia de las nueve parroquias llevo aparejada una corriente de solidaridad entre el clero navarro, pues nada menos que 222 sacerdotes se solidarizaron con lo expuesto en aquella homilía. Hubo un precedente anterior digno de destacar como fue el manifiesto de los 336 sacerdotes vascos del 30 de mayo de 1960, en el que se criticaba la situación social y política por la que pasaba el País Vasco. El miedo a ser detenidos tras las homilías no desapareció hasta la muerte de Franco en noviembre de 1975. Se da la anécdota de que algún sacerdote se permitió el lujo de excomulgar al entonces gobernador civil de Navarra, Ruiz de Gordoa y siete parroquias de Pamplona decidieron no celebrar misa el 24 de enero de 1975, en protesta por la entrada de la policía en la Catedral, tres días antes, en una concentración informativa de trabajadores de Potasas y otras empresas.